বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ আছে, যেগুলো কখনোই স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। বস্তুত, যেসব অব্যয়-শব্দ ধাতু বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সব অব্যয় শব্দই উপসর্গ নামে পরিচিত।

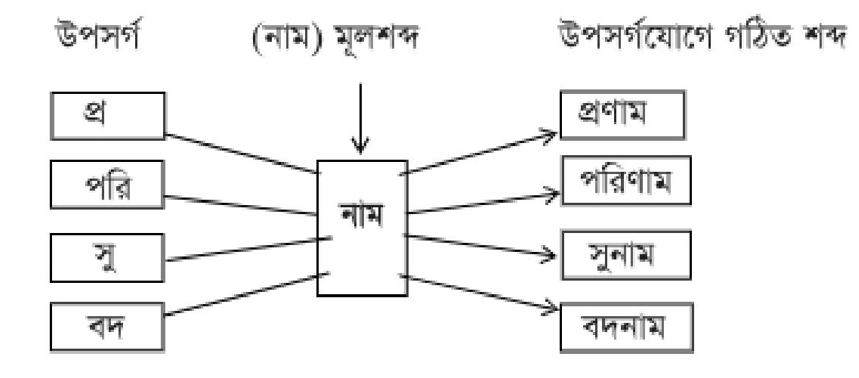

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যেমন 'ভাত' একটি শব্দ। এর পূর্বে 'প্র' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'প্রভাত' যার অর্থ 'প্রত্যুষ' বা 'প্রাতঃকাল'। 'নাম' শব্দের পূর্বে 'প্র' যোগ করলে হয় 'প্রণাম' যার অর্থ 'অভিবাদন' বা 'নমস্কার'। 'গতি' শব্দের পূর্বে 'প্র' যোগ করলে হয় 'প্রগতি' যার অর্থ 'সামাজিক অগ্রগতি' বা 'সমৃদ্ধি'। এখানে একই উপসর্গ একাধিক অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। আবার উপসর্গভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। যেমন: 'নাম' শব্দের পূর্বে 'সু' উপসর্গ যুক্ত হলে হয় 'সুনাম'। 'বদ' উপসর্গ যুক্ত হলে হয় 'বদনাম'। লক্ষণীয় যে 'সুনাম' ও 'বদনাম'-এ শব্দ দুটোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবে বিভিন্ন শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন অব্যয়সূচক শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

সংজ্ঞা: যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন সাধন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ। - ডক্টর রামেশ্বর শ'

নিচে 'নাম' মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গযোগে শব্দ গঠনের একটি লেখচিত্র প্রদত্ত হলো:

উপসর্গের কার্যাবলি : উপসর্গ একধরনের উপসৃষ্টি। উপসর্গযোগে শব্দের যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা প্রধানত নিম্নরূপ:

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে এবং

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু এরা অর্থের দ্যোতক। উপসর্গ অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি বা শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন:

হা + ভাত = হাভাত (নতুন শব্দ)

পরি + পূর্ণ = পরিপূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ)

অ + ভাব = অভাব (অর্থের সংকোচন)

উপ + কথা = উপকথা (অর্থের পরিবর্তন)

কিন্তু 'হা', 'পরি', 'অ', 'উপ' -এগুলোর আলাদা কোনো অর্থ নেই। শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত না হলে উপসর্গ কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে অক্ষম। কিন্তু যখনই এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে, তখনই এদের অর্থদ্যোতকতা শক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন: 'হাব' শব্দটিব পর্বে বিভিন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পাবে:

উপরের লেখচিত্রে আ, অনা, প্র, পরি, উপ, বি উপসর্গগুলোর স্বাধীন কোনো অর্থ নেই। কিন্তু এ উপসর্গগুলো 'হার' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে অর্থবোধক একাধিক শব্দ তৈরি করেছে। সুতরাং বলা যায় উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ঘটায়। উপসর্গ নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বস্তুত শব্দ গঠন ও অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই উপসর্গের কাজ। উপসর্গ অর্থহীন হলেও এদের সার্থক প্রয়োগে ভাষার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:

| উপসর্গ | উদাহরণ |

| অ | অকাজ, অচিন, অজানা, অখুশি, অচেনা, অমিল, অকাল, অবেলা, অনড়। |

| অঘা | অঘাচণ্ডী, অঘারাম। |

| অজ | অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর। |

| অনা | অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়, অনাসৃষ্টি, অনাচার, অনামুখো, অনাদর, অনাদায়। |

| আ | আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আমাপা, আঘাটা, আকাট, আকাল, আকাঠা। |

| আড় | আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়পাগলা, আড়ক্ষ্যাপ্যা, আড়কোলা, আড়গড়া। |

| আন | আনকোরা, আনচান, আনমনা। |

| আব | আবছায়া, আবডাল। |

| ইতি | ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে, ইতিকথা, ইতিহাস। |

| উন (উনা) | ঊনপাঁজুরে, উনিশ, উনবর্ষা। |

| কদ্ | কদবেল, কদর্য, কদাকার। |

| কু | কুঅভ্যাস, কুকথা, কুসঙ্গ, কুনজর, কুকাম, কুযশ। |

| নি | নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখরচা, নিভাঁজ, নিরেট, নিলাজ, নিটোল, নিরেট। |

| পাতি | পাতিকাক, পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়া। |

| বি | বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিদেশ, বিজোড়। |

| ভর | ভরপুর, ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যা, ভরদিন, ভরসাঁঝ। |

| রাম | রামছাগল, রামদা। |

| স | সঠিক, সরব, সলাজ, সটান, সজোর, সখেদ, সজ্ঞান। |

| সা | সাজোয়ান, সাজিরা। |

| সু | সুখবর, সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুডৌল। |

| হা | হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ। |

| প্র | প্রকাশ, প্রভাত, প্রচলন, প্রগতি, প্রহার, প্রতাপ, প্রভাব, প্রচেষ্টা, প্রবেশ, প্রচার, প্রশাখা, প্রদান। |

| পরা | পরামর্শ, পরাধীন, পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাজয়, পরাভব। |

| অপ | অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ, অপকর্ম, অপব্যয়, অপযশ, অপব্যাখ্যা, অপসারণ, অপমৃত্যু। |

| সম্ | সমাদর, সমাগত, সম্মুখ, সম্পূর্ণ, সংবাদ, সংযম, সম্মান, সমধিক। |

| নি | নিথর, নিবাস, নিগম, নিচয়, নিবৃত্তি, নিবারণ, নিদাঘ, নিগূঢ়, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম। |

| অনু | অনুতাপ, অনুগ্রহ, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকরণ, অনুসরণ, অনুক্ষণ। |

| অব | অবকাশ, অবসর, অবজ্ঞা, অবমাননা, অবগত, অবগাহন, অবরোধ, অবতরণ, অবরোহণ। |

| নির্ | নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহংকার, নির্ধারণ, নির্দেশ, নির্ণয়, নির্ভয়, নির্গত, নির্বাসন, নিরীক্ষণ, নিরঙ্কুশ। |

| দুর্ | দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্জয়, দুর্ঘটনা, দুর্দিন, দুর্নীতি, দুর্বল, দুর্যোগ। |

| বি | বিজয়, বিপক্ষ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিশুষ্ক, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ, বিকার, বিপর্যয়। |

| অধি | অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী, অধিকর্তা, অধিবেশন, অধিবর্ষ, অধিনায়ক, অধিকর্তা, অধিষ্ঠান। |

| সু | সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুনীল, সুগম, সুলভ, সুকঠিন, সুধীর, সুচতুর, সুরম্য, সুনিপুণ, সুদূর, সুচরিত্র। |

| উৎ | উৎসব, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপাদন, উচ্চারণ, উদ্দেশ্য। |

| পরি | পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিমাণ, পরিশেষ, পরিসীমা, পরিশ্রম, পরিতাপ, পরিচালক, পরিদর্শন। |

| প্রতি | প্রতিদান, প্রতিকার, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ, প্রতিবেশী, প্রতীক্ষা, প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিদিন। |

| অভি | অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিধান, অভিনয়, অভিযান, অভিসার, অভিমুখ, অভিবাদন। |

| অতি | অতিকায়, অত্যাচার (অতি + আচার), অতিশয়, অতিক্রম, অতিরিক্ত, অত্যন্ত (অতি + অন্ত)। |

| অপি | অপিনিহিত, অপিনিহিতি, অপিধান। |

| উপ | উপকার, উপকূল, উপকণ্ঠ, উপদ্বীপ, উপবন, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনয়ন (পৈতা)। |

| আ | আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র, আরক্ত, আভাস, আদান, আগমন, আগ্রহ, আহার, আরক্ত। |

বাক্যে উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

অ : লোকটি আমার অচেনা।

অঘা : অঘারাম বলেই সে এমন কাণ্ড করে বসেছে।

অজ : অজপাড়াগাঁয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনা : অনাবৃষ্টিতে এ বছর ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

আ : আধোয়া প্লেটে খাবার খেতে নেই।

আড় : মিতা রিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে।

আন : সন্তানের জন্য মায়ের মন সব সময়ই আনচান করে।

আব : আড়ালে আবডালে কারো সমালোচনা করতে নেই।

ইতি : ইতিহাস থেকে সকলেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

উন/উনা : 'উনাভাতে দুনা বল।'

কদ্ : কদবেলে প্রচুর ভিটামিন আছে।

কু : কুসঙ্গ কুফল বয়ে আনে।

নি : মেয়েটির সূচিকর্ম খুবই নিখুঁত।

পাতি : ঝিলের জলে পাতিহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে।

বি : সাধনা কখনো বিফলে যায় না।

ভর : এখন ভরদুপুর, একটু পরে বের হও।

রাম : রামছাগলের বাচ্চাটা তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

স : সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও।

সা : লড়াইয়ে জিততে হলে সাজোয়ান লোকই প্রয়োজন।

সু : সৎকর্ম সুনাম বয়ে আনে।

হা : হাভাতে ছেলেটার জন্য মায়ের কত হাপিত্যেশ।

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তৎসম উপসর্গও সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, খাঁটি বাংলা উপসর্গ যেমন খাঁটি

বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

প্র : 'প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।'

পরা 'পরাজয়ে ডরে না বীর।'

অপ : অপব্যয় দারিদ্র্য ডেকে আনে।

সম্ : অতিথি সমাদরে কার্পণ্য অনুচিত।

নি : এখনই বৃষ্টি নামবে, তাকে যেতে নিবারণ কর।

অব : সমাজের কল্যাণে প্রত্যেকেরই অবদান রাখা উচিত।

অনু : অনুগ্রহ করে একটু বাইরে আসুন।

নির : গুরুজনের নির্দেশ অমান্য করো না।

দুর : দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

বি : লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছি।

সু : সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ।

উৎ : চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব।

অধি : নিজের অধিকার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে।

পরি : হিংসার পরিণাম কখনোই ভালো হয় না।

প্রতি : অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে।

উপ : উপকারীর উপকার স্বীকার করা উচিত।

অভি : ফরহাদ সাহেব একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

অপি : অপিনিহিতি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ম।

অতি : বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়াই স্বাভাবিক।

আ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (নমুনা)

১। 'তর' ও 'তম' প্রত্যয় দুটি যুক্ত হয় কোন রীতিতে?

ক. বাংলা রীতি

খ. সংস্কৃত রীতি

গ. দেশী

ঘ. বিদেশী

২। উপসর্গের কাজ-

i. নতুন শব্দ গঠন করা

ii. অর্থের পরিবর্তন করা

iii. অর্থের সম্প্রসারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii, ও iii

১। প্র, কার, প্রতি, অব, আ, অভি, অনু, ফি, অ, অনা, বর, রাম, হা, কম উপসর্গগুলো নিচের ছকে সঠিক শ্রেণিতে বিন্যস্ত কর।

| বাংলা উপসর্গ | তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ | বিদেশি উপসর্গ |

|

|

|

common.read_more